Справочники Ретротехника.Ру

история Ленинградского завода Электросила им. Кирова

купить, продать история Ленинградского завода Электросила им. Кирова, цены

Описание

история Ленинградского завода Электросила им. Кирова

История завода взята с сайта: http://museum.power-m.ru/plants/elektrosila/history/

Первые страницы истории электромашиностроения

1898–1917

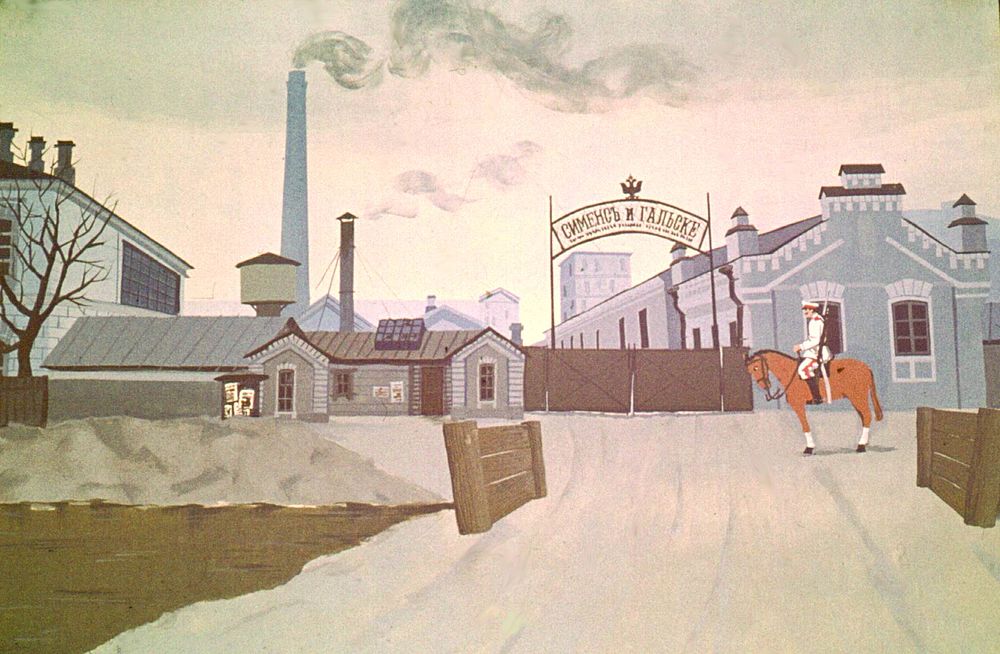

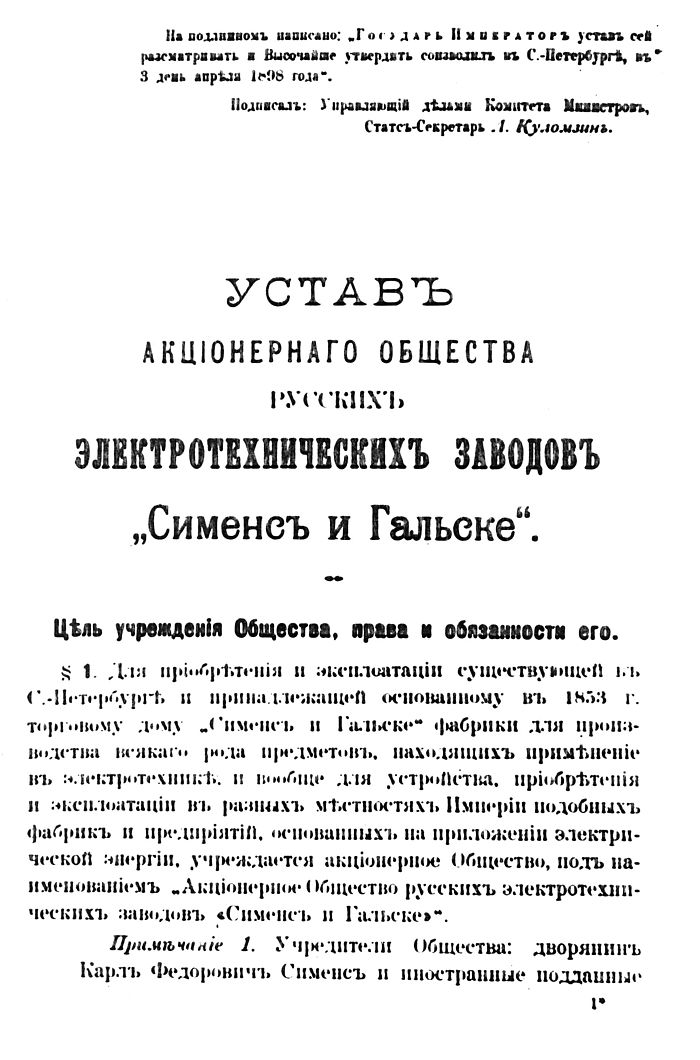

Начало эры петербургского электромашиностроения пришлось на середину XIX века, а в 1898 году император Николай II утвердил устав Акционерного общества русских электротехнических заводов «Сименс-Гальске» в Санкт-Петербурге. Siemens & Halske — немецкая компания, которая занималась производством электротехнического оборудования, железнодорожного транспорта и бытовой техники. Ее учредителем являлся известный промышленник Вернер фон Сименс. Современная территория завода начала осваиваться в 1911 году, когда производство электрических машин и другого оборудования было переведено из центра Петербурга в корпуса за Московской заставой.

Дата основания

1898

3 апреля (по старому стилю) 1898 года принято считать датой основания первого электромашиностроительного предприятия в России — именно тогда был утвержден устав «Сименс-Гальске». Завод специализировался на выпуске электрических машин, тяговых электродвигателей, трансформаторов и высоковольтной аппаратуры.

Переезд на Московскую заставу

1911

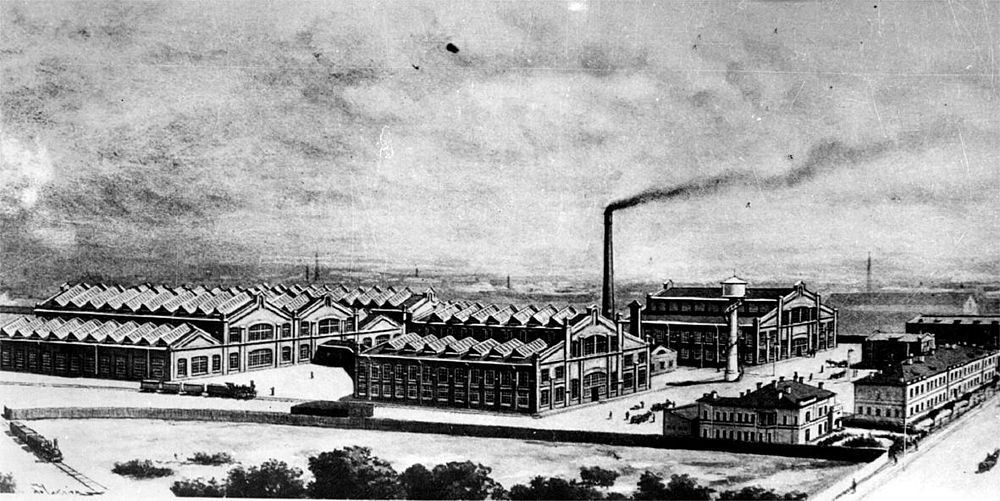

Завод переехал с Васильевского острова на новую производственную площадку за Московской заставой. С васильеостровского электротехнического предприятия были переведены все рабочие, занятые изготовлением сильноточных изделий — электрических машин, трансформаторов и высоковольтных аппаратов: обмотчики, токари, слесари, фрезеровщики, а также русские инженеры, техники и мастера. Завод за Московской заставой приступил к работе по чертежам и технической документации берлинской фирмы. Многие комплектующие и детали получали также из Германии.

Новое имя: «Сименс-Шуккерт»

1912

Состояние дел в 1913 году

1913

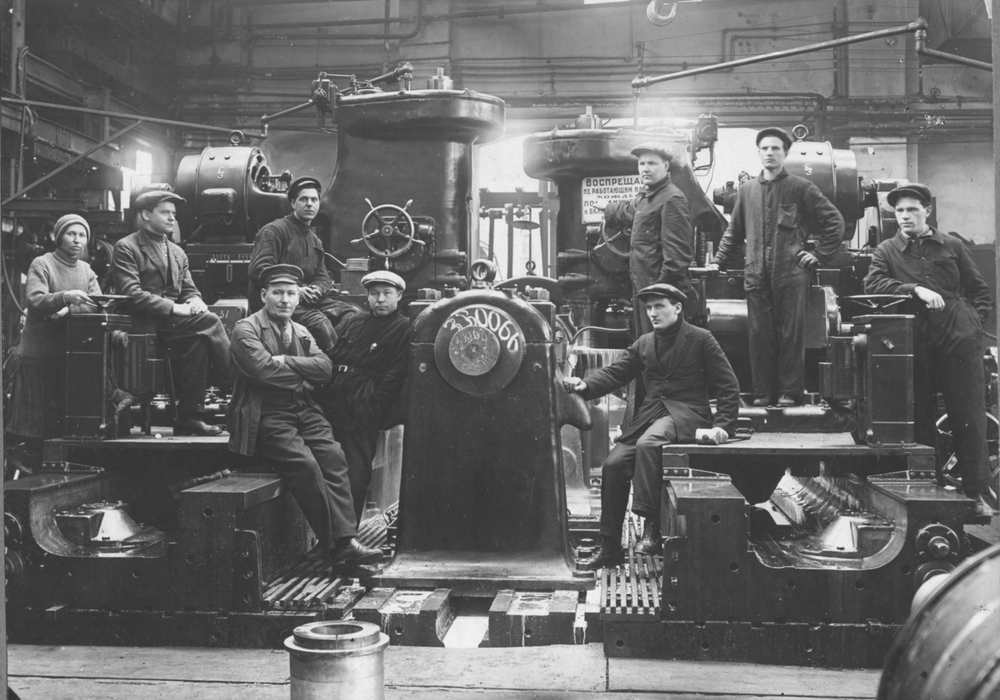

Уже к 1913 году петербургский «Завод динамо-машин фирмы Сименс-Шуккерт» работал с полной загрузкой. В цехах трудилось почти 900 человек, общий выпуск электротехнических изделий в пересчете на мощность достиг 100 тыс. кВт. В мастерских завода было установлено около 200 различных станков.

Безвременье

1914

1 августа (по новому стилю) 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну. Начало боевых действий сразу же остановило поступления из Германии полуфабрикатов и материалов на российские предприятия. Для руководства петроградскими заводами было образовано новое управление Русского акционерного общества фирмы «Сименс-Шуккерт». Причиной стал не только разрыв всех технико-экономических связей с Германией, но и тот факт, что немецкие специалисты, работавшие в правлении Русского акционерного общества «Сименс-Гальске» и на заводах фирмы, покинули Россию в самом начале войны. Завод оказался фактически бесхозным.

Главный поставщик военного времени

1916

В 1916 году в портфеле заказов предприятия было 4076 электрических машин и 600 трансформаторов общей мощностью 184 036 кВт. В годы войны петроградский завод динамо-машин оставался основным поставщиком электрических машин, трансформаторов и высоковольтных аппаратов для армии, флота и промышленности. С начала войны и до 1918 года фактическим руководителем завода динамо-машин был инженер-электротехник Леонид Борисович Красин, он приложил огромные усилия для того, чтобы сохранить электротехническое производство в Петрограде.

Консервация завода

1917

27 (14) ноября 1917 года принят декрет об установлении рабочего контроля над производством. После Первой мировой войны завод перешел в собственность государства. В конце декабря 1917 года по распоряжению Л.Б. Красина завод военных и морских приборов «Сименс-Шуккерт» был поставлен на консервацию. Наиболее ценное оборудование и материалы переданы заводу динамо-машин. В бывшей гранатной мастерской организована инструментальная, в складских помещениях установили волочильные станки и оборудован травильный участок.

В тяжелое послереволюционное время в цехах завода динамо-машин оставалось немногим более 300 рабочих. Выпуск продукции по сравнению с 1914 годом сократился в 25 раз.

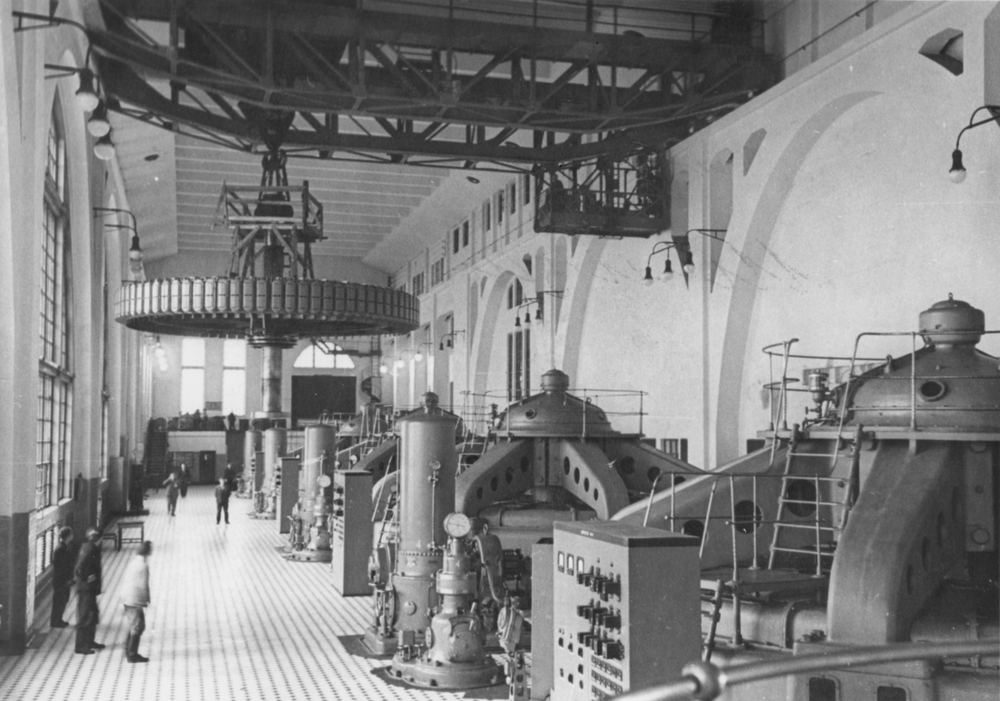

1917–1941

В 1920 году утвердили план ГОЭЛРО, а уже к 1930 году было построено более 30 тепловых и гидроэлектростанций, многие из которых функционируют по сей день. Первенец ГОЭЛРО, Волховская ГЭС заработала в 1926 году. В период индустриализации развивается машиностроение, причем с 1934 года советская энергетика уже не была полностью зависима от импортного оборудования — советские конструкторы и производители турбин освоили собственное производство. В предвоенные годы завод «Электросила» выпустил 122 турбогенератора, несколько типов гидрогенераторов, в том числе для Рыбинской, Угличской, Земо-Авчальской ГЭС, большое количество электродвигателей и аппаратуры.

Рождение легенды

1918

В июле 1918 года в Кремле состоялся разговор инженера-энергетика Генриха Осиповича Графтио с новым главой государства В.И. Лениным. «Разговор, продолжавшийся несколько минут, решил дело, — вспоминал позднее инженер. — Будем строить Волховскую станцию!» Наряду с Волховской было решено построить несколько электростанций для крупнейших промышленных центров страны: в Подмосковье — Каширскую (12 тыс. кВт) и Шатурскую (5 тыс. кВт), в Петрограде — «Уткину заводь» (20 тыс. кВт).

Завод обрел свое имя

1922

В конце 1922 года, к пятилетию образования Советской республики, было принято решение переименовать ряд промышленных предприятий. По предложению Леонида Борисовича Красина завод динамо-машин получил название «Электросила». Официальное название закреплено за заводом в 1922 году, и именно под этой маркой создавалась научно-техническая школа отечественного электромашиностроения, ее специалисты принимали участие в реализации плана ГОЭЛРО, разработав первые отечественные гидрогенераторы.

Изготовление первых турбо- и гидрогенераторов

1924

Производство двигателей для трамваев

1923–1925

Заводу поручено наладить производство трамвайных двигателей для восстановления трамвайного движения в Петрограде, Москве и Ташкенте.

Оснащена Волховская ГЭС

1926

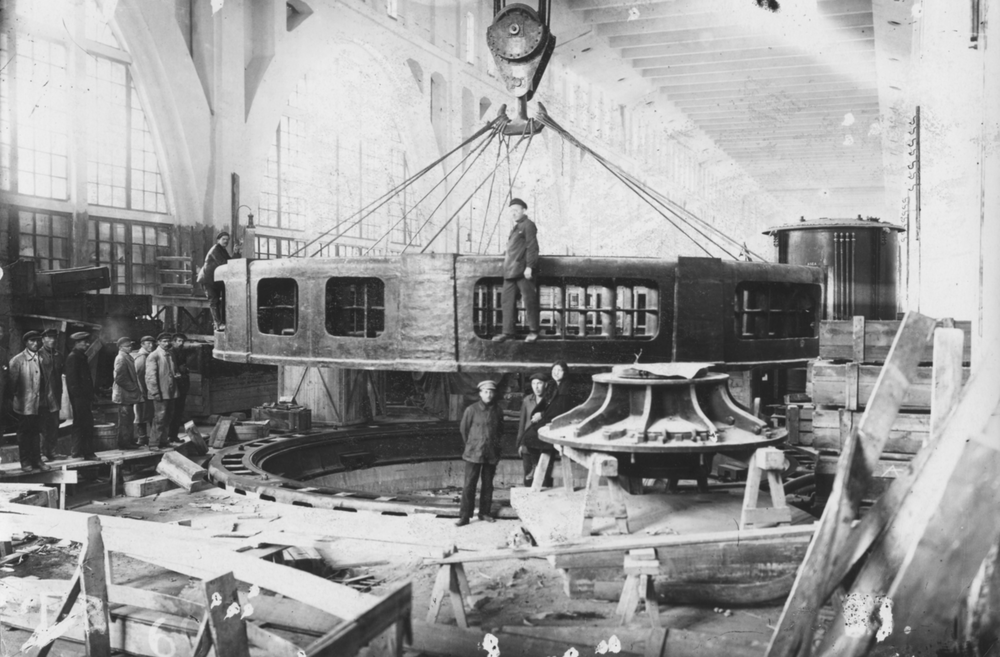

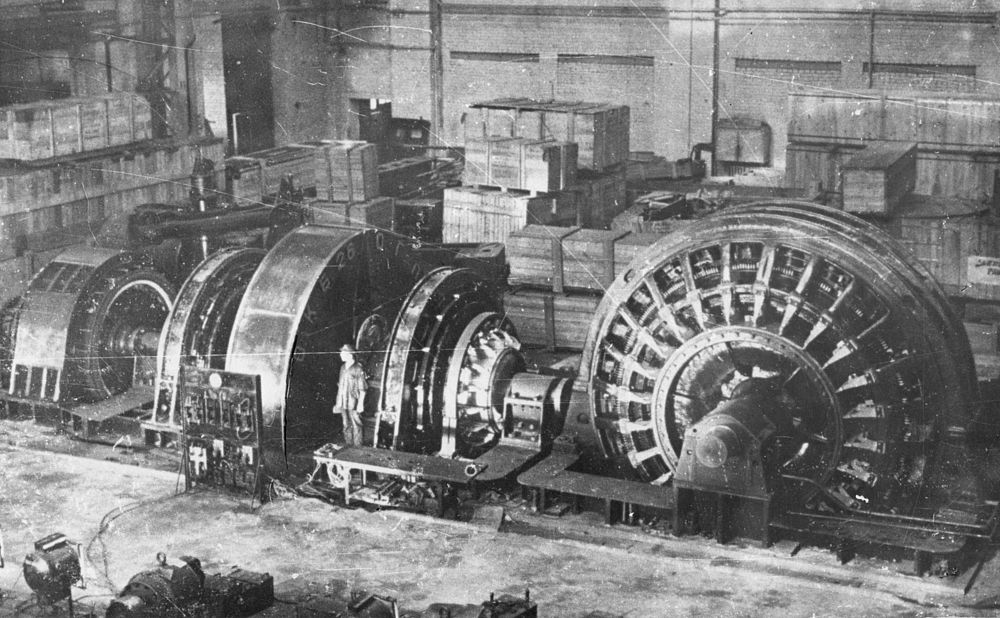

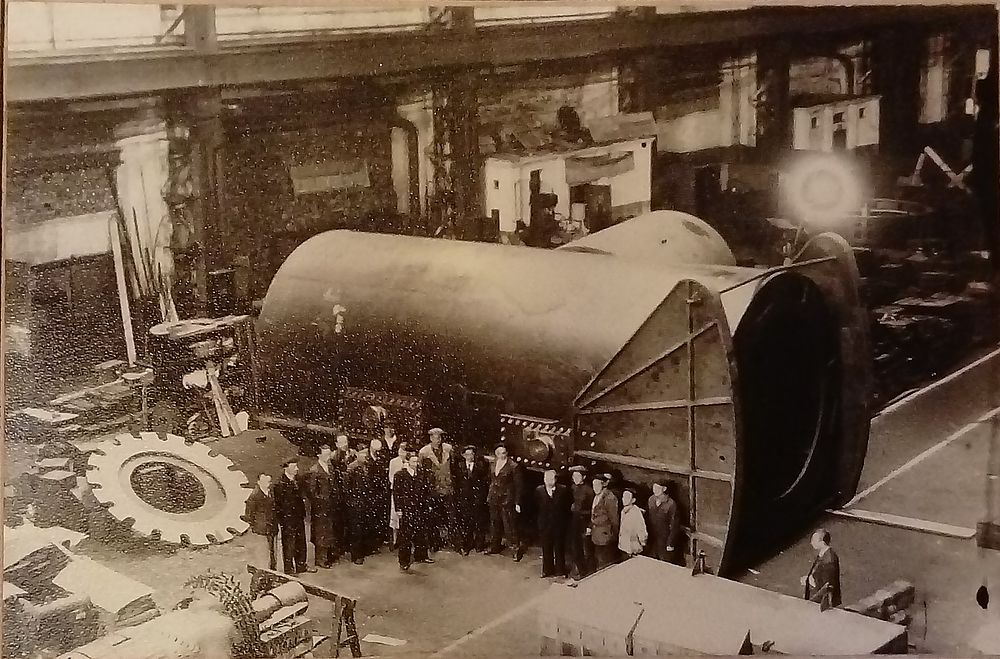

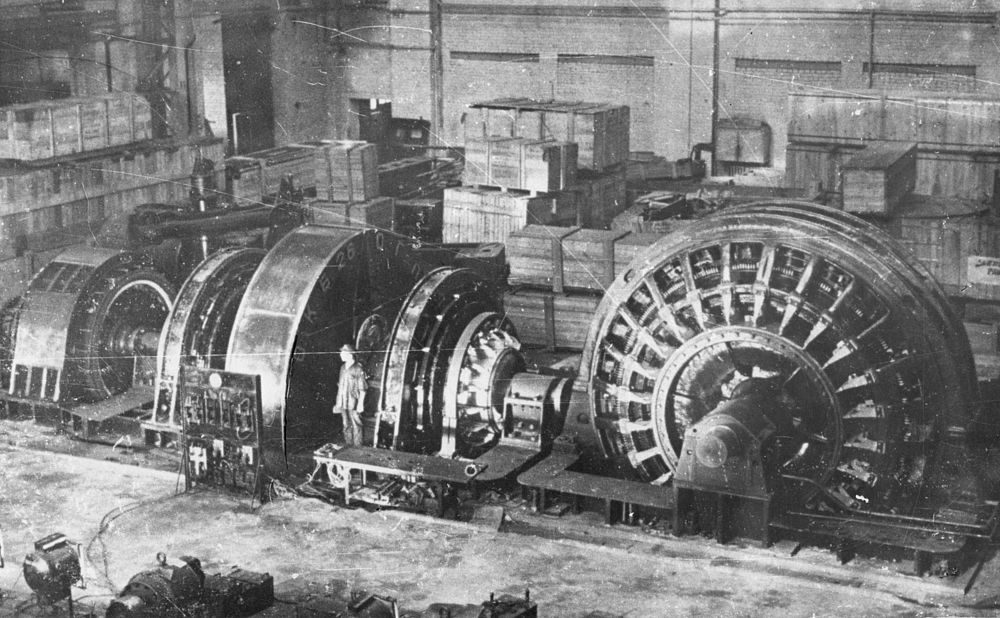

19 декабря 1926 года состоялся торжественный пуск Волховской ГЭС. Четыре гидрогенератора для станции изготовили на «Электросиле». Таких машин в Европе еще не производили: наружный диаметр волховского генератора составлял 10 метров, вес — 250 тонн. В создании уникальных машин принимали участие многие ленинградские заводы: в их числе Ленинградский Металлический, Балтийский и «Красный путиловец». Параллельно разработку и производство пяти гидрогенераторов для Волховской ГЭС вела шведская компания ASEA. Машины, изготовленные на «Электросиле», продемонстрировали лучшие, чем у шведских, технико-экономические показатели (коэффициент полезного действия, меньший нагрев обмотки возбуждения ротора, меньшая масса).

Крупные заказы

1926–1927

Заводская многотиражка

1927

Начат выпуск заводской многотиражной газеты «Электросила». Главным редактором газеты в 1930-х годах работала О.Ф. Берггольц.

Время масштабного развития

1930

При «Электросиле» открылся Ленинградский электромашиностроительный техникум (ЛЭМСТ). Первое время в нем обучалось 4 группы студентов без отрыва от производства. ЛЭМСТ готовил кадры по специальностям «Электромашиностроение», «Электроаппаратостроение», «Обработка металлов резанием». В 1934 году было открыто и дневное отделение; прием увеличился до 8 групп ежегодно по тем же специальностям.

В феврале 1930 года на заводе было организовано Общезаводское бюро исследований (ОБИС), которое возглавил Роберт Андреевич Лютер, впоследствии бессменный шеф-электрик завода. В электротехническом отделе ОБИСа было несколько групп: расчета и испытаний серийных машин переменного тока, исследований турбо- и гидрогенераторов, исследований коммутации машин постоянного тока, метрологии и магнитных измерений. Исследования конструкторов «Электросилы» заложили фундамент теоретической базы отечественного электромашиностроения.

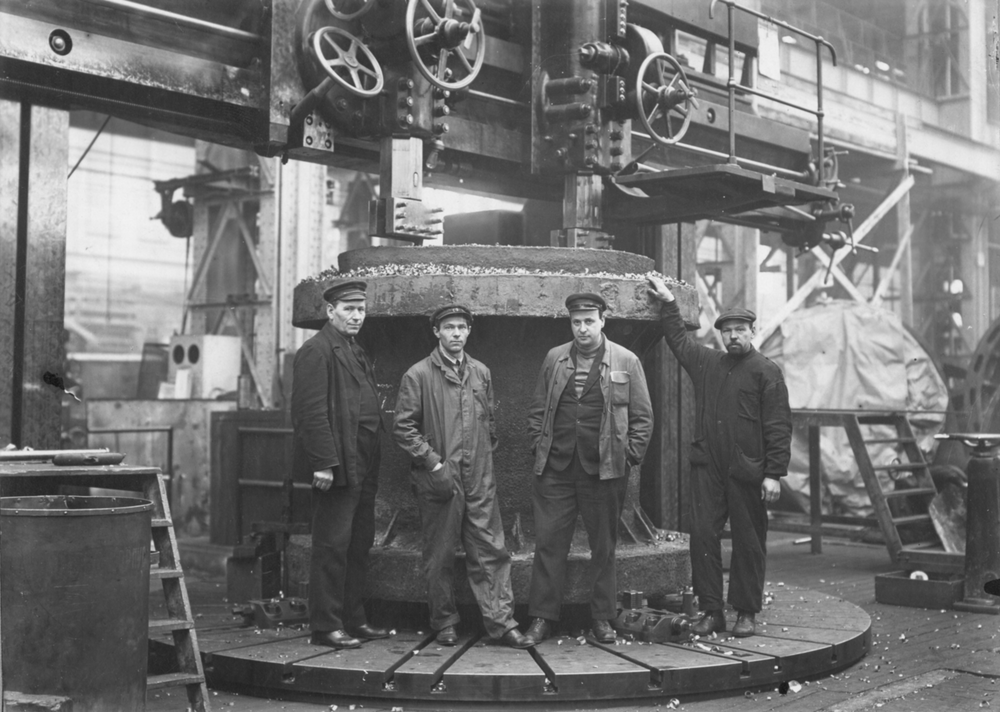

К 1 мая 1930 года досрочно сдан новый корпус по производству турбо- и гидрогенераторов (турбокорпус). Новое производственное помещение впечатляло масштабом: длина двух параллельных пролетов — 135 метров, ширина каждого — 28 метров. Общая производственная площадь — 12 тыс. квадратных метров.

В 1930 году также была разработана эмблема завода.

Электропривод для первого блюминга в СССР

1931–1932

Выполнен заказ Днепрогэса

1933

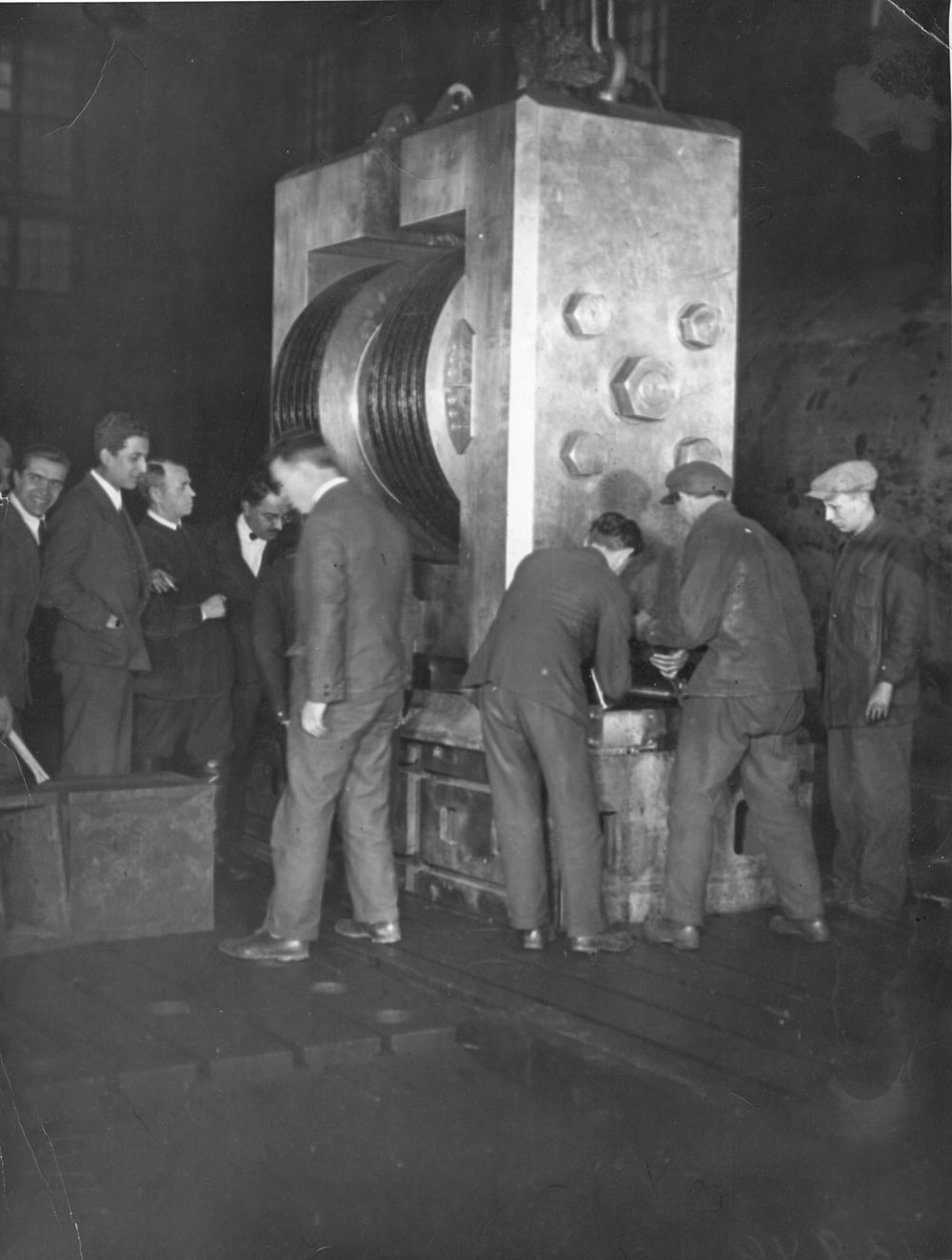

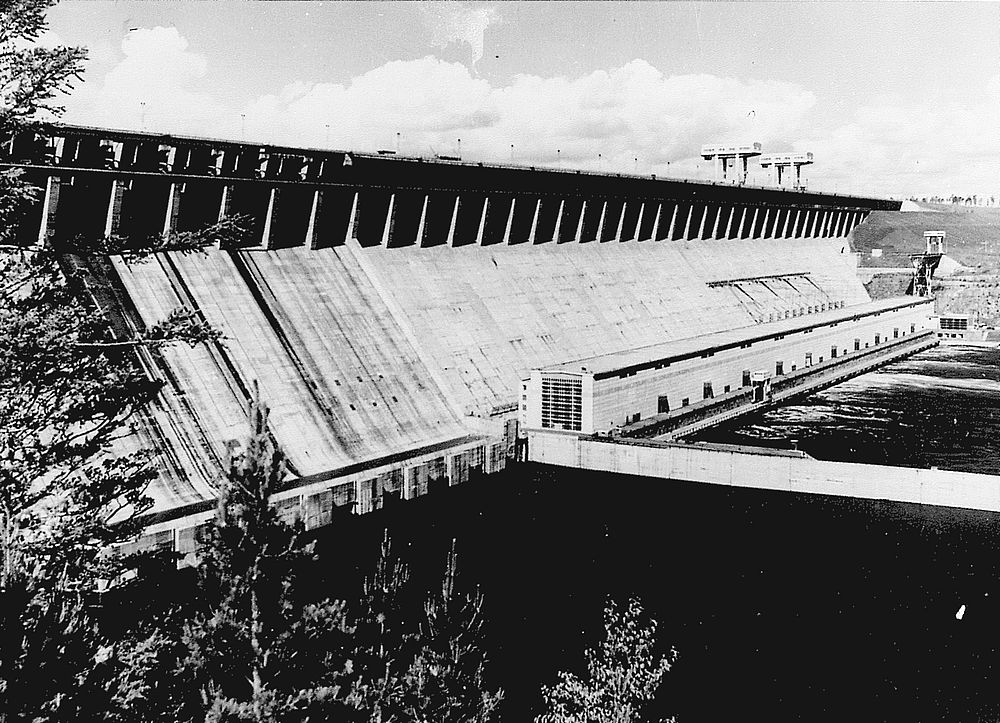

«Электросила» выполнила заказ по производству гидрогенераторов для Днепрогэса. Изготовление машин велось с 1930 года по технической документации американской фирмы General Electric. По условиям контракта «Электросила» должна была изготовить 4 машины мощностью 77,5 тыс. кВА массой 825 тонн, остальные 5 генераторов производила американская компания. Опыт электросиловцев получил международное признание. На 5-й международной электротехнической конференции в Париже о генераторах Днепрогэса говорили как о крупном достижении мировой электротехники.

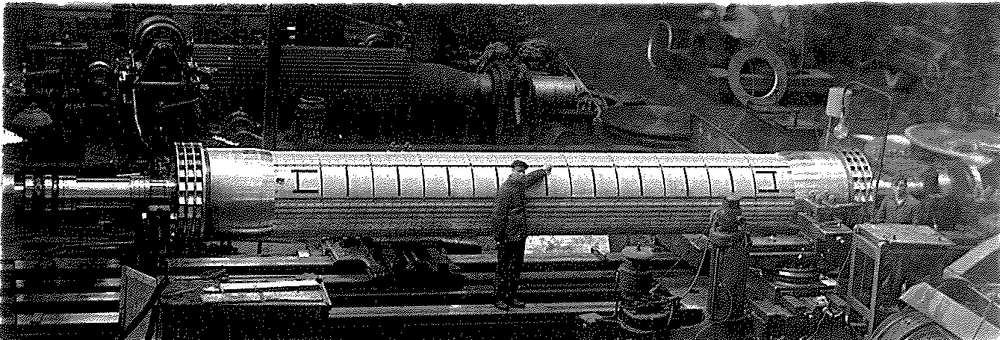

Рекордный турбогенератор для Сталиногорской ГЭС

1937

Завершено изготовление турбогенератора мощностью 100 тыс. кВт с частотой вращения ротора 3000 оборотов в минуту и косвенным воздушным охлаждением для Сталиногорской (Новомосковской) ТЭС. Появление этой машины стало своеобразным рекордом — в мире ничего подобного не производили.

Благодаря успешному развитию «Электросила» уже начиная с 1930-х годов начала экспортировать свою продукцию. Продукция завода известна более чем в 80 странах Западной и Восточной Европы, на Ближнем Востоке и в государствах Юго-Восточной Азии, в Южной и Северной Америке и Африке.

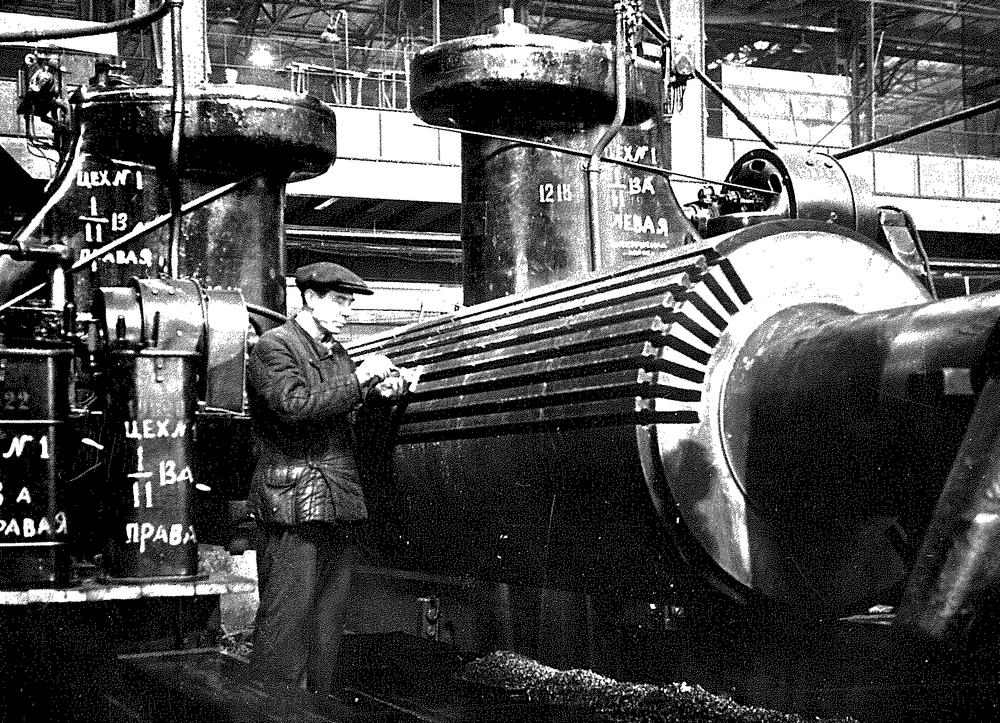

1941–1945

С июня 1941 года вся отечественная промышленность начала работать на победу. В первые же дни войны на фронт ушло большинство мужчин, и работа легла на плечи женщин и подростков блокадного Ленинграда. Около двух тысяч электросиловцев в первые же дни войны были мобилизованы в Красную армию и 1013 человек зачислены добровольцами в народное ополчение.

Первый военный год

1941

В июле и августе 1941 года несколько эшелонов с людьми, оборудованием и материалами с «Электросилы» были отправлены вглубь страны. На заводе создавались команды местной противовоздушной обороны (МПВО), которые обороняли предприятие, охраняли оборудование и материальные ценности. В сентябре численность личного состава МПВО доведена до 311 бойцов, большую часть его составляли женщины.

6 сентября 1941 года на территории «Электросилы» разорвались первые артиллерийские снаряды, а через два дня фашистские летчики сбросили на завод 300 зажигательных бомб. От «Электросилы» до линии фронта было 4 километра, территория завода едва ли не ежедневно подвергалась артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам с воздуха.

Разработка новых изделий продолжается

ноябрь 1941 года

С 20 ноября 1941 года рабочие завода стали получать по 250 граммов черного хлеба в сутки, а служащие — по 125. Заводская столовая выдавала в день каждому по две тарелки щей. Несмотря на тяжелое положение работников, коллектив «Электросилы» не прекращал выпуск продукции, на предприятии постоянно велись разработки новых изделий.

Так, «Электросила» — единственное в стране предприятие, возобновившее в годы войны производство быстродействующих автоматов управления. Такие изделия с выгравированной надписью: «Сделано в Ленинграде в период блокады» самолетами доставлялись на Большую землю.

Восстановление гидрогенераторов Волховской ГЭС

23 сентября 1942 года

По кабельной линии, проложенной по дну Ладожского озера, электроэнергия, вырабатываемая Волховской ГЭС, начала поступать в Ленинград. Это было бы невозможно без самоотверженного труда электросиловцев, принимавших участие в восстановлении гидрогенераторов станции.

Еще в начале 1942 года был разработан план восстановления агрегатов Волховской ГЭС. «Электросила» немедленно отправила на станцию конструкторов, монтажников, наладчиков-испытателей — всего 19 человек.

Работой по восстановлению волховских гидрогенераторов руководил инженер-конструктор К.И. Вакуров. Восстановление, монтаж и опробование первых трех гидрогенераторов и двух вспомогательных машин мощностью 1,75 кВт закончили в июне 1942 года, а в сентябре первый ток пошел в блокадный Ленинград.

Они выстояли

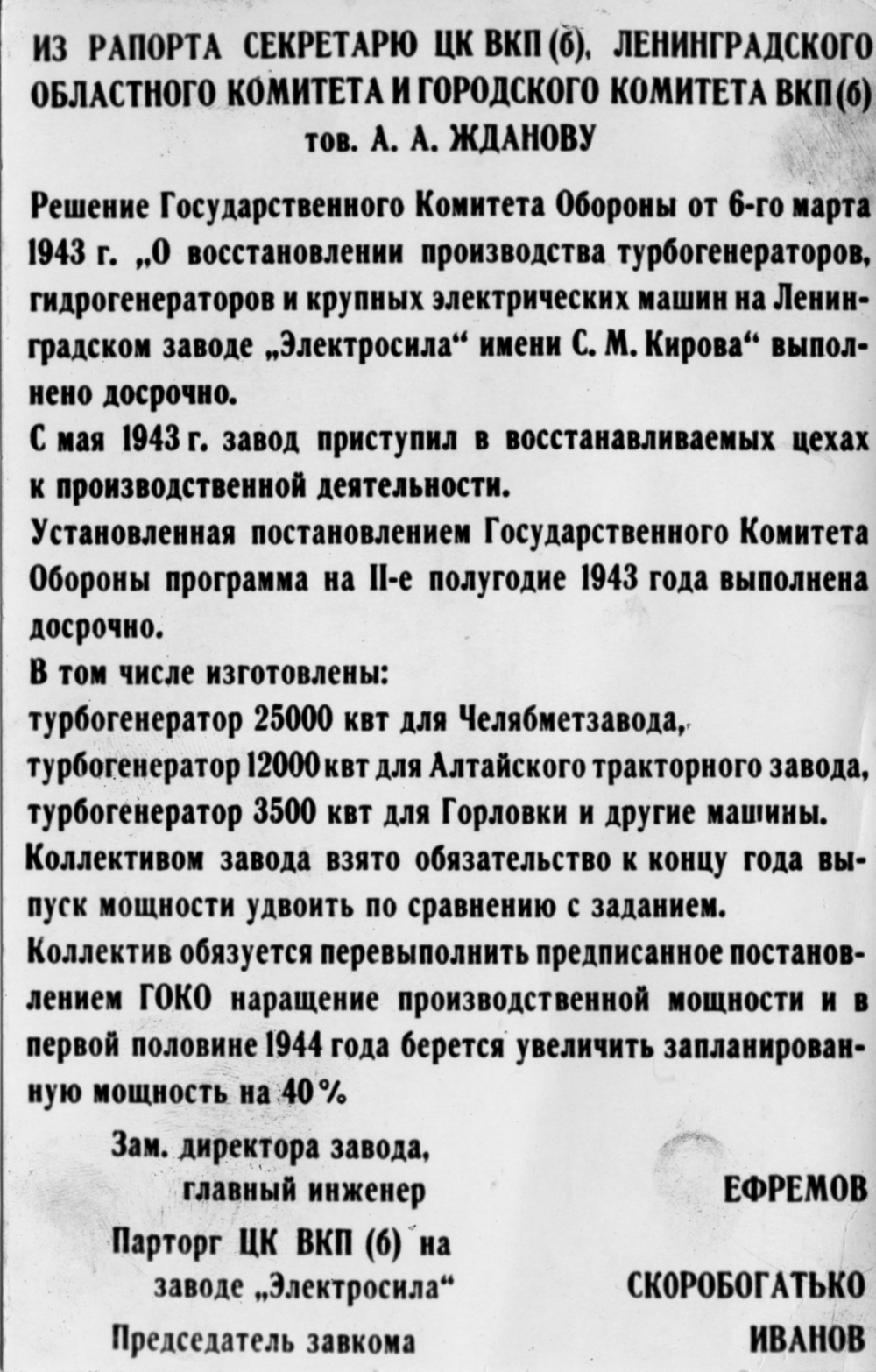

1943–1945

300 фугасных и зажигательных бомб было сброшено на завод за время войны, на территории разорвалось 500 фугасных и более 1000 осколочных и шрапнельных снарядов. Корпус первого в Европе синхронного компенсатора с водородным охлаждением трижды был пробит осколками вражеских снарядов во время изготовления.

Начало атомного проекта

1945

После войны завод был вовлечен в работы атомного проекта СССР. В рамках ПГУ при заводе «Электросила» было создано СКБ, проект постановления о создании СКБ готовили руководитель проекта Б.Л. Ванников, нарком электропромышленности СССР И.Г. Кабанов и представитель Госплана Н.А. Борисов. После доработки документ вышел в виде Постановления СНК СССР от 27 декабря 1945 года № 3176-964сс «Об организации Особого конструкторского бюро по проектированию электромагнитных преобразователей при заводе «Электросила» Наркомэлектропрома».

Всего за время войны, с 1943 по 1945 год, заводом было изготовлено 10 458 электрических машин.

1945–1960

Восстановление экономики СССР после Великой Отечественной войны проходило в сложных условиях, страна понесла огромные потери — и людские, и ресурсные. Последствия для народного хозяйства были катастрофическими, страна потеряла около 30% национальных богатств. Основная задача заключалась в том, чтобы восстановить районы страны, подвергшиеся оккупации, достичь довоенного уровня развития промышленности и превзойти их. Предусматривалось первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности, куда направлялись значительные финансовые средства, материальные и трудовые ресурсы.

Применение водорода

1947

В августе 1947 года на Сталиногорской ГРЭС запущен в эксплуатацию первый турбогенератор мощностью 100 мВт с водородным охлаждением. Применение водорода в качестве охлаждающей среды давало возможность экономить около 10 тысяч тонн угля в год. Работа по созданию этой уникальной машины была удостоена Государственной премии третьей степени. Лауреатами стали инженеры Д.В. Ефремов, Е.Г. Комар, В.В. Титов, Е.И. Карташов, К.В. Данилов.

Генераторы для Нижнего Тагила

1949

«Электросила» поставила Нижне-Тагильскому металлургическому заводу генераторы постоянного тока (тип ГП 2500-500 мощностью 2,5 тыс. кВт с частотой вращения 500 об/мин) для первого отечественного электропривода с электромашинным управлением. За ними последовали крупные машины постоянного тока (тип МП-12000-65 мощностью 12 тыс. кВт, 900 В, 65/90 об/мин), первый такой электродвигатель был изготовлен в 1959 году для блюминга металлургического завода им. Дзержинского в Днепродзержинске. Такой же двигатель поставлен «Электросилой» на Нижнетагильский металлургический завод для реконструкции блюминга.

Новый цех производства гидрогенераторов

1950

Гран-при в Брюсселе

1958

Инженерам «Электросилы» удалось создать турбогенератор мощностью 200 тыс. кВт с непосредственным охлаждением обмотки ротора водородом. На международной выставке в Брюсселе он был удостоен золотой медали.

Первый в своем роде

1960

Специалисты завода «Электросила» сыграли заметную роль в восстановлении научно-технического потенциала послевоенной страны.

1961–1990

1960-е и 1970-е годы никак нельзя назвать застойными для советской энергетики: напротив, в это время в практику генераторостроения широко внедряются новые, подлинно революционные идеи и проектные решения. Достигнут безусловный паритет технического уровня наших генераторов с наивысшими достижениями мирового электромашиностроения. Такой паритет, вкупе с выходом на лидирующие позиции, укрепился на фоне обострения потребности энергетики в значительном повышении единичной мощности энергоблоков на электростанциях. Тогда ведущие производители генераторов в нашей стране и за рубежом практически одновременно решились на радикальный и исключительно ответственный шаг — ввести непосредственное охлаждение обмоток статора и ротора, что позволило многократно повысить удельные нагрузки и, соответственно, предельную мощность машин. В эти годы одновременно с расширением производства развивается и научно-исследовательская база электромашиностроительной отрасли, при этом завод «Электросила» остается ведущим предприятием отрасли как в отношении качества изделий, так и по объемам поставки.

Объединение ведущих предприятий в холдинг «Электросила»

1962

Образована крупнейшая советская электротехническая фирма «Электросила». Головным предприятием объединения стал одноименный завод, к которому присоединились Ленинградский электромашиностроительный завод (ЛЭЗ), великолукский завод пускорегулирующей аппаратуры «Реостат», предприятие в городе Дно Псковской области и научно-исследовательский институт.

Уникальная разработка для блюминга

1963

Сверхмощный генератор

1967

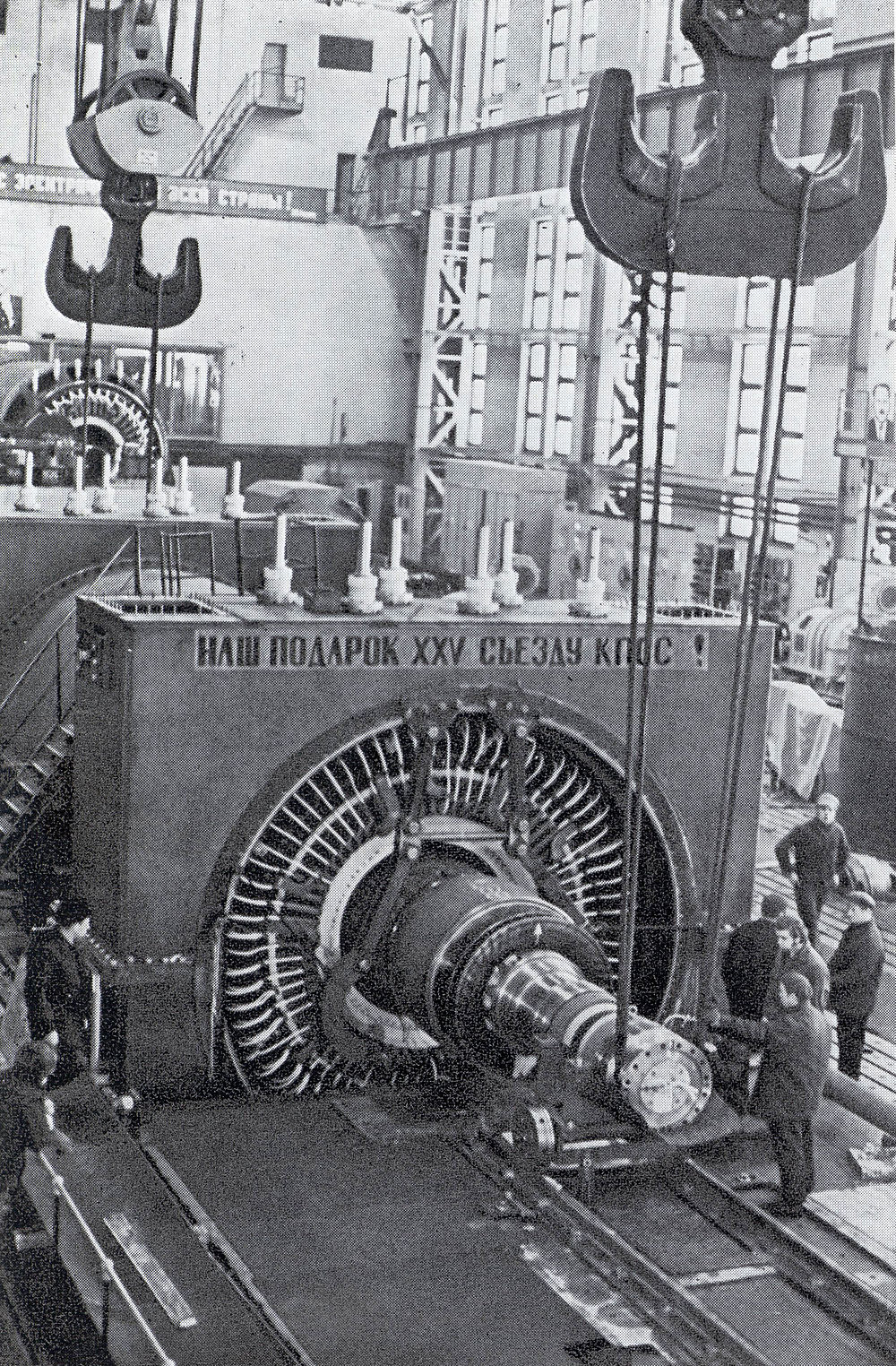

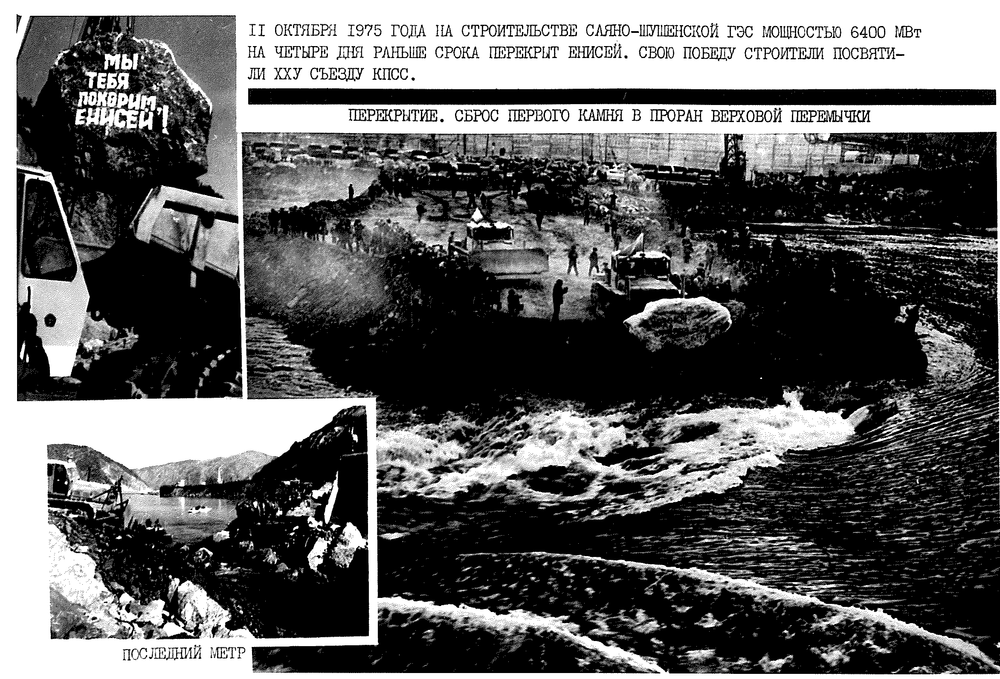

Пущен в эксплуатацию первый блок Красноярской ГЭС. На станции установлены гидрогенераторы небывалой для того времени мощности — 500 тыс. кВт. За создание генераторов Красноярской ГЭС главный инженер объединения «Электросила» В.В. Романов удостоен Ленинской премии СССР. Позднее коллектив предприятия разработал и изготовил гидрогенераторы рекордной единичной мощности 640 МВт для Саяно-Шушенской ГЭС.

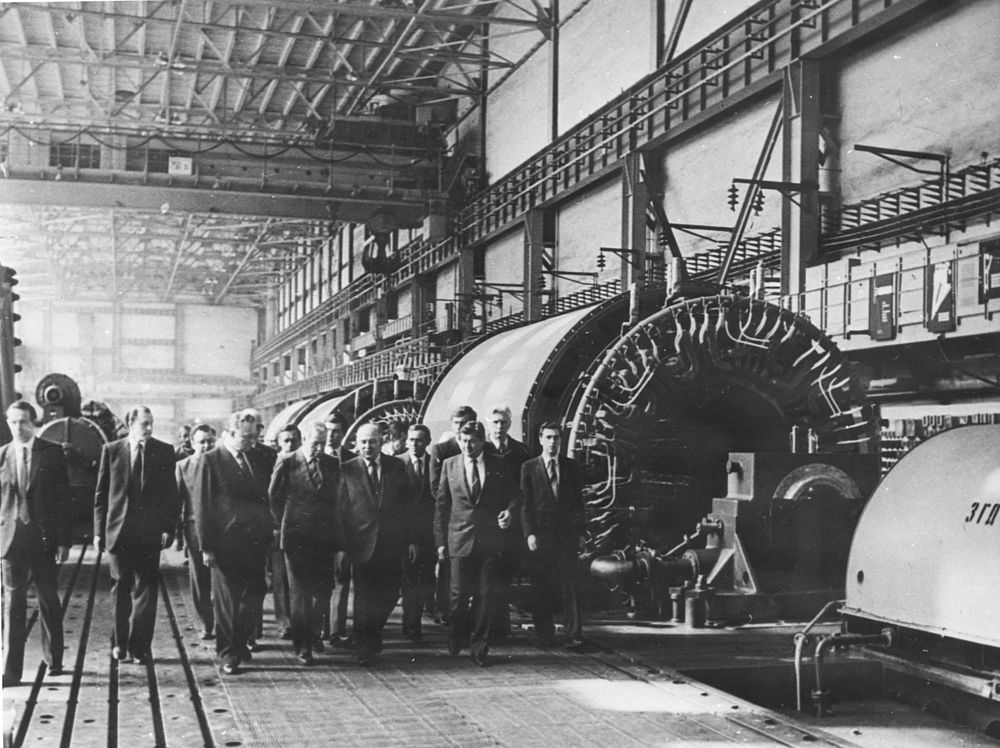

Создание уникального производственно-испытательного комплекса мощных турбогенераторов

1970

Важную роль в создании испытательного комплекса сыграл Георгий Константинович Жерве. На основе многолетних исследований Г.К. Жерве был разработан проект испытательного комплекса, обеспечивающего максимальное приближение условий стендовых испытаний турбогенератора к условиям работы на электростанции. Такой комплекс, не имеющий аналогов в мире вплоть до настоящего времени, был введен в работу в 1970 году. Первой испытуемой машиной был головной образец турбогенератора мощностью 800 МВт, сопрягаемый электрически и механически с нагрузочной машиной мощностью 1000 МВт. Обе машины были оснащены системами возбуждения, подачи в них дистиллированной воды и газообразного водорода, а также системами управления, регулирования и защиты.

Испытательный стенд был территориально совмещен с производственными участками механической обработки и обмотки роторов, а также полного цикла сборки статоров наиболее крупных турбогенераторов, что обеспечивалось, в частности, использованием двух кранов грузоподъемностью 250 тонн. За создание производственно-испытательного комплекса турбогенераторов большой мощности О.А. Ривьер, В.И. Цибульский и А.А. Максимов удостоены Государственной премии Совета министров СССР.

Годы славных свершений

1972–1975

В середине 1970-х годов для листопрокатного стана «2000» Новолипецкого металлургического завода создаются самые мощные в мире прокатные машины — высокоскоростные электродвигатели постоянного тока двухъякорного исполнения. Итогом работы по созданию машин постоянного тока можно назвать тот факт, что в России около 50% всех приводов прокатных станов металлургических комбинатов и заводов оснащены машинами с маркой «Электросила».

«Сделано на «Электросиле» — сделано на отлично» — лозунг, выдвинутый работниками завода в октябре 1972 года.

Орденоносное предприятие

1978

18 декабря 1978 года первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС поставлен под промышленную нагрузку. Машины для этой станции, произведенные Ленинградским производственным объединением «Электросила», — последнее слово в мировом гидрогенераторостроении. Гидрогенератор Саяно-Шушенской ГЭС имеет рекордную мощность на полюс — 15,5 мВА, минимальный удельный расход материалов — 2,5 кг/кВА.

Суммарная мощность всех гидрогенераторов, изготовленных «Электросилой», составляет 58 млн кВт (1998 год), и более четверти изготовленных машин поставлена на экспорт (16 млн кВт).

«Электросила» награждена двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени Труда Народной Республики Болгарии и орденом Труда Корейской Народной Демократической Республики.

Уникальные разработки для флота

1980-е

С начала 1950-х до середины 1980-х годов «Электросилой» был разработан и поставлен ряд уникальных генераторов и двигателей постоянного тока для отечественного судостроения. Для судов-спасателей и судов ледового плавания («Витус Беринг», «Алексей Чириков» и др.) были поставлены гребные двигатели ГП158. А в следующее десятилетие коллективом «Электросилы» разработаны машины «погружного» исполнения для подводных лодок.

Оборудована Костромская ГРЭС

1980

К концу 1980-х годов «Электросила» обладала самым высоким в отрасли научно-исследовательским потенциалом, высококвалифицированным персоналом и крупнейшими производственными мощностями, а парк генераторного оборудования, изготовленного для энергосистем страны, составлял более 80% общей установленной мощности.

Процесс приватизации завода «Электросила» проходил в период, когда предприятие испытывало значительные трудности, связанные с вхождением, вместе с промышленностью всей страны, в рыночные условия. В то время оказались нарушены ранее сложившиеся связи с поставщиками и покупателями, также назрел кризис неплатежей, в связи с чем ощущалась серьезная нехватка оборотных средств. В условиях жесткой конкуренции завод начал осваивать новые виды продукции для внутреннего и внешнего рынков. Дисциплина, опыт самофинансирования, прямые связи с заказчиками и поставщиками, а также переориентация производства позволили заводу выжить в непростое для страны время.

Новая организационно-правовая форма

1991

28 сентября 1991 года ЛПЭО «Электросила» преобразовывается в акционерное общество открытого типа.

Завершение приватизации

1993

Фонд имущества Санкт-Петербурга провел чековые и имущественные аукционы, в ходе которых были проданы 29% акций АО «Электросила», принадлежащих государству. Победителем стало АО «Сименс». Это был завершающий этап процесса приватизации и создания АО «Электросила»: основными владельцами акций стали трудовой коллектив (51%), фирма «Мардима» (21%) и АО «Сименс» (29%).

Тяговые электродвигатели

1994

Разработаны и изготовлены первые образцы тяговых электродвигателей постоянного тока типа ТДМ-1, ТДМ-1Э для электропоездов метрополитена, типа ТЭД-1 для трамвая и генератор типа ГПС-120-1500 для силовой установки самоходных машин на железнодорожном транспорте.

Второй выпуск акций

23 ноября 1994 года

Финансовым управлением Мэрии Санкт-Петербурга был зарегистрирован второй выпуск акций АО «Электросила». Основной пакет акций приобрело АО «Электромашиностроительная корпорация». Доход, полученный от эмиссии, составил 20 млрд рублей, средства были направлены на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств. Владельцами акций стали, в основном, «Сименс», ЭМК и «Мардима».

Определена программа модернизации производства

1997 год

На собрании акционеров был избран новый состав правления АО «Электросила» и поставлены сложные задачи на ближайшие три года по модернизации и техническому перевооружению производства.

Комментарии (4)

- 1

Наталья Иванова:

26.04.2020г. в 14:26

Хотелось бы узнать, если архивные данные о людях работавших на заводе во время ВОВ?

Ивянский Виктор Захарович:

21.01.2022г. в 02:10

Здравствуйте! Мой дедушка Ивянский Иван Юрьевич работал на заводе с 1919 по 1936год.Умер после собрания придя домой, видимо такова была реакция руководства на его выступление что так с ним произошло.Его жена умерла в блокаду.К сожалению более этого ничего об этом мне неизвестно осталось 1 групповое фото в цеху. Просьба если есть какие- либо сведения об этом и его труде на заводе сообщить мне или куда обратиться. Спасибо. Его внук Ивянский В.З.и внучка Ивянская В.В. CПб

Ивянский Виктор Захарович:

21.01.2022г. в 02:13

Большое спасибо,буду ждать.

Светлана Васильева:

02.10.2022г. в 22:18

На "Электросиле" более 60 лет работал мой родственник - Петр Петрович Хоботов. Это его единственное место работы, поступил туда еще в 1939 году. Тут же работала сестра моего деда - Сильченкова Анна Андреевна, также начала работу еще до войны, всю блокаду - у станка. Награждена медалью "За оборону Ленинграда". При артобстреле цеха ей оторвало пальцы на руке, но работу не бросила, вскоре встала в строй, продолжила трудиться и после войны. Это также ее единственное место работы.

цы н